主办单位:中国民族卫生协会基层卫生人才工作委员会 All Rights Reserved

技术支持单位:北京天元中和医药科技研究院

京ICP备09057878号-6

理论研究

当前位置:首页 > 理论研究 区域疾病标准化管理--县域慢病管理的创新实践与惠民之路

作者:清河县人民医院 阅读: 25 次 来源:基层卫生人才工作委员会

一、背景与必要性

为贯彻落实《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》等文件要求,进一步巩固县医院综合能力建设积极成果;不断提升紧密型县域医疗卫生共同体监测指标的标准《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施意见》,提高县域医疗技术水平,实现基层首诊、上下转诊、让“村医守好门、留住大病患者”的分级诊疗管理理念。坚持以人民为中心,适应现代医院管理制度需要,与医疗、医保、医药联动改革相衔接,落实“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平,允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励”(以下简称“两个允许”)要求,强化公立医院公益属性,调动医院和医务人员积极性,不断提高医疗服务质量和水平,更好地满足人民群众的医疗服务需要,更有效缓解人民群众看病难、看病贵问题。

另外随着老龄化进程加快,冠心病、高血压、糖尿病等慢性病已成为威胁县域居民健康的主要因素,县域内医疗资源分布不均、基层诊疗能力薄弱、患者健康管理意识不足等问题,导致慢性病存在发现率低、规范治疗率、控制率低等困境。在此背景下,实施区域疾病标准化管理,通过统一诊疗规范、优化服务流程、强化质量控制,成为破解县域慢病管理难题、提升群众健康获得感的必然选择。

根据本县域医疗发展特点,2021 年 3 月我院召开慢病管理项目启动会,正式成立慢病管理中心,并与 3 家乡镇卫生院、17 个社区卫生室及 100个村卫生室合作,搭建起县域内慢病管理合作网络;于2023年8月通过县域慢病管理中心国家专家组认证,正式开启smart(区域疾病标准化管理)利用互联网信息技术和人工智能手段,帮助县医院在既往病历数据中筛选出高危人群,做到精准到人,解决村医人力不足问题。为每一位高危病患匹配一名村医作为健康管理员,并明确具体管理什么,这些做法简单有效,是与村医相匹配的能力,对做的好的村医进行奖励,激发他们的责任心和荣誉感,解决了动力问题。村医将危急重症患者转诊转运到我院专病科室进行诊疗,“抓住关键疾病”让“急性心梗、胸痛、卒中患者不外流”符合医保政策赢得医保支持,并不断加强医疗新技术新项目的开展。

二、案例实施与设计

(一)县、乡、村三位一体管理理念

由于村医功能缺位(防筛康),患者管理未闭环,造成大病流失,或急病未在第一时间做好转诊,使慢病全流程监测指标难以完成。打通了信息孤岛,锁定域内大病患者、同时激活村医,使政策落地实现患者信息集成,补齐患者管理闭环,将大病患者和医保基金留在县域,实现上下转诊、分级诊疗,落实紧密型医共体建设;在此过程中提高了患者的信任度,提升村医的知识、技能和收入水平,支持医共体救危、救急、救重,可在全县域全人群进行筛查管理,并对县域内慢性病患者建档从村医、乡镇到县域三端可视的信息化链条管理,诊疗过程实现从村医到临床医生全流程的诊疗动态管理。

(二)主要实施措施强调

1“准确筛查潜在心脑血管疾病的高危人群;

2.将高危人群按常住址分配到所在区域内的村医,由前沿“守门人”通过日常管理如测血压、血糖、心电图等日常管理工作粘住患者,可第一时间将危、急、重症患者进行转诊转运;

3.一旦发病通过转诊系统进行及时转运,使危急患者不向域外流失,做到转诊及时、救治有保障。

4.指定专病科室医师与转诊患者制定“一对一家庭签约服务行动计划”的全流程用药效果评价及药物负面干预的有效预防评估,用专业知识及医疗技术黏住老患者;

5.全路径的工作量积分支持激励机制,以确保筛查、服务及转运质量。

(三)慢病签约服务

通过整合城乡居民健康档案、健康体检、医院诊疗信息及公共卫生、义诊等多途径数据 ,形成共建共享数据平台 。对 35 岁及以上人群以冠心病、高血压、糖尿病、卒中及慢性阻塞性肺疾病 ( 以下简称“五病”) 等重要慢病风险 评估系统进行人群分类,分别对高危人群和患者采取不同的干预适宜技术,并对管理效果进行评估,形成可持续的慢性病综合防治模式。实现信息共享、互联互通 ,最终形成以居民健康为中心、多部门协作、动员社会、全民参与的综合防治模式 ,推进慢性病防、治、管整体融合发展。构建 “三医联动” 全新模式,打通医疗、医保、医药协同通道,实现数据实时共享,医疗系统能及时获取医保政策与药品信息,医保部门可实时监控费用,医药部门按需调整采购,形成高效协同机制,成为行业标杆,吸引 60余家省内外医院参观学习。打造全流程信息化管理体系,借助社会力量搭建慢病管理网络平台,打破信息壁垒,以筛查为起点精准建档,通过个性化随诊、自动分配家庭医生等功能,实现诊前、诊中、诊后全流程无缝衔接。

(四)信息化支撑

在管理中我们发现患者习惯了碎片化就医,认为"治病才是正经事",对系统化管理将信将疑;乡镇卫生院与县级医院之间信息壁垒高筑,数据无法共享。转折始于我们找到了破局的关键——信息化建设和团队协作双轮驱动,于是搭建了慢病管理系统平台,实现院内his、lis、pacs对接,使患者、医疗机构、专病科室可通过系统查看检查、检验结果,达到数据共建共享、实现三端可视。

医院深度整合医疗资源,打破信息壁垒,畅通诊后服务 “最后一公里”,构建起覆盖全流程的慢病管理体系,为患者带来便捷、高效、精准的健康服务。院内专病科室对转运患者进行慢病签约服务,对高血压、糖尿病、冠心病等常见慢性病进行分类,针对不同病种制定个性化的复诊计划和诊疗方案。例如,高血压患者每月复诊 1 次,监测血压变化,调整用药方案;糖尿病患者每季度进行一次全面检查,包括血糖、糖化血红蛋白等指标检测。规范签约流程,主要强调患者在首次就诊时,由医生向其介绍全流程签约服务内容,患者自愿选择签约。签约后,为患者建立专属健康档案,记录基本信息、病史、诊疗记录等。对患者进行定期随访,了解患者病情变化、用药情况及生活习惯,给予针对性的指导和建议。在执行过程中每月开展 2 - 3 次健康宣教活动,内容包括慢性病防治知识、合理饮食、运动锻炼、心理调适等,为患者发放健康宣传资料,组织患者参加健康讲座和经验交流活动。

按照签约数量和质量进行指标考核,系统评价指标主要包括随诊记录指标(二次随诊率、三次随诊率及四次随诊率,及临床医生对转诊患者的初诊时效指标、服务质量指标及与村医对接的衔接指标进行质控考核。

慢病平台以筛查为起点,依据科学的慢病筛查标准,精准识别高危人群与慢病人群,为其建立专属慢病档案。基于档案数据,开展个性化随诊服务,定期进行随访、健康宣教、复诊安排,确保对患者健康状况的动态掌握。患者完成就诊或出院后,系统自动依据其地址将其分配至相应家庭医生账号,并开放医疗记录等关键信息,无缝衔接诊后管理,实现家庭医生对患者健康状况的持续跟踪与指导。

稳定后的患者到居住地根据管理指标进行评价考核,按照评价动作指令给予积分累积,如基层村医做心电图和日常随访(血压、血糖、面访记录、系统电话随访智能记录)的信息积分。

三、实施成效

筛查了全县域113265个高危人群,并将该人群进行了所在区域内的村医分配,通过一键转诊系统医共体之间上下转诊患者 3,937 人次;急性心梗、卒中患者转诊129名,及时进行了抢救及治疗,同时也提高了专病医生的救治能力,缩短了转诊救治时间,大大提高了我院对危急重症患者的救治率;对我院住院患者建档管理,目前在管慢病患者达 39,218 名,其中与专病科室签约“一对一全程服务”的患者1946人,对这部分签约患者进行随诊包的签约服务,系统根据第一次就诊时间定时提醒专病医生对患者进行签约随诊服务,大大降低了二次住院率,减缓了并发症的发生;为慢病患者提供随诊、健康宣教、健康评估等管理服务 132,326 次。根据转诊患者就诊医疗费用统计,节约近200万医保资金。促进医疗卫生资源有效利用,并提高了医保基金使用效能。县域内基层医疗卫生机构包括社区卫生服务中心(站)、卫生院(街 道卫生院、乡镇卫生院)、村卫生室由初期的100多家参与到目前为止有477名村医参与进来,全面推进了县域基层卫生机构加入,使“关口”前移,促进分级、有序就医格局。

尤其对于急危重症患者,我们的区域疾病标准化管理可以在基层卫生室进行第一时间转诊,为患者挣得救治的“黄金期”,

患者李玉群、女、78岁急性心脏病,于6小时余前(约2025-05-11 11:21)无明显诱因出现胸闷,持续不缓解,在家未予处理,为进一步诊治到王官庄镇卫生院就诊,17:27完成首份心电图示:心房颤动 II、III、aVF导联ST段弓背向上抬高,17:29远程传输心电图,并进行一键转诊,17:34予“阿司匹林肠溶片300毫克、替格瑞洛180毫克”嚼服,17:36建立静脉液路,17:40予“肝素钠4000u”静推,17:45启动导管室,17:55激活导管室,患者18:00到达我院大门,18:05到达导管室,心血管科孙法光副主任医师看过病人,分析病情并讨论,根据病史、症状、体征及辅助检查,诊断:急性ST段抬高型心肌梗死明确,考虑冠状动脉闭塞,患者持续性胸闷,符合直接PCI指征,向其家属详细交待病情风险,征得家属同意后行冠脉造影检查,完善术前检查,向患者家属交代术中、术后可能出现的各种情况,患者家属签署知情同意书,准备行冠状动脉造影术,必要时给予冠状动脉支架植入术,术前评估:多数冠心病因冠状动脉粥样硬化,造成一支或多支血管管腔狭窄和心肌供血不足,在此基础上,供血急剧减少或中断,使心肌严重而持续缺血,患者家属如不同意介入治疗,替代方案:可予药物保守治疗。18:11开始穿刺,18:15穿刺成功,18:19开始造影,18:22造影结束,冠脉造影检查结果示:右冠优势型,LM无狭窄,LAD未见异常。经过紧急救治后患者脱离危险期,在我院住院治疗10天,于2025-5-21 15:18 出院,在家休养一月后于2025-06-10到我院进行复查,后转入到居住地由所在区域的村医进行院外持续管理,自此我们的区域疾病标准化管理形成了一个全流程、全生命周期的衔接。

我们的管理经验得到了医疗同行的认可和肯定,同时也得到了慢病委员会专家组的支持,于2022年3月在中国县域健康大会荣获“县域慢病管理中心建设项目典型案例”奖,荣获“2022公立医院高质量发展(县域)典型案例”;2023年5月20日在第十七中国医院院长年会慢病管理分论坛中史立信院长进行全国典型案例分享2023年6月荣获河北省健康促进医院联盟成员单位荣誉奖杯;2023年11月清河县人民医院慢病管理中心荣获第七届中国医院管理奖;2023年11月18日在我院召开了全国范围的慢病管理经验分享会,共有来自省外医疗机构9家、省内医疗机构64家前来参会;2023年12月受邀参加2023年中国慢病管理+高峰论坛案例征集活动中荣获“县域慢病管理显著成果案例”“县域慢病管理创新亮点案例”;2024年《筑建慢病管理的全疗程健康堡垒》在中国县域卫生协会中获得全国县域慢病优秀案例;《急性心脏病康复标准化管理项目的筛查》在第七届智慧医疗创新大赛河北赛区中荣获二等奖;《以疾病为链条、以患者为中心、抵达慢病深度管理》在第六届改善医疗服务行动全国县市区的提升慢病管理及患者随访服务案例中获得十大人气案例。并且此项目在河南省镇平县也得到了更近一步的验证,在基层卫生健康报上刊登称为“一场深入地头的健康管理实验”。

此项目的工作开展可以使患者管理数据得到一个全程全路径的动态展示,可以对院内院外全域全员人群进行筛查排序管理,疾病管理模式可拓展至高糖、卒中、肿瘤等其他多个病种延伸到区域疾病管理的多个方面。

四、经验总结与推广

在工作中主要的经验是1.扩宽创新思路:激活村医,补齐患者管理闭环;强化村医的激励机制与持续反馈指导,保证绩效激励按照“两个允许”合规、有效、可持续执行;通过智能化数据系统进行全域全员的精准筛查+风险排序;按照紧密型县域医疗卫生共同体监测指标,激活村医动力,加快紧密型医共体落地。2.打造“慢病亮点卫生室”,通过以点带线、以线带面的方式,将区域疾病标准化管理工作进一步下沉。

3.加强慢病全流程服务,为落实慢病患者健康管理工作,根据慢病患者健康管理工作相关要求,对区域内慢病患者开展签约服务,实行个性化服务管理。向患者提供个性化的慢病签约服务,制定相应的检查治疗方案和健康管理计划,并提供持续的医疗跟踪服务;为患者建立健康档案(加VIP标签),保护患者的个人隐私及相关信息,严格遵守保密义务。对患者提供的服务进行跟踪和评估,根据实际情况进行调整和改进治疗方案。患者第一次随诊后,系统会根据所制定的时间对患者推送相关健康宣教和健康管理指导,以提高患者的健康意识和自我管理能力。4.推进区域疾病标准化上下转诊,这显示的是一种医疗资源优化配置和患者就医流程改善的重要措施,旨在实现“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的就医新格局。具体来说上转:当社区卫生服务机构或乡镇卫生院因设备和技术条件限制,无法确诊或治疗某些危重及慢病患者时,可以通过医联体医生手机APP一键转诊会将这些患者转到上一级医疗机构进行治疗。下转:对于在上一级医院已明确诊断、经过治疗且病情稳定的慢病患者,如果适宜,可以通过医联体医生手机APP一键转诊让患者返回所在辖区的医联体卫生院进行继续治疗和康复。

五、支撑材料

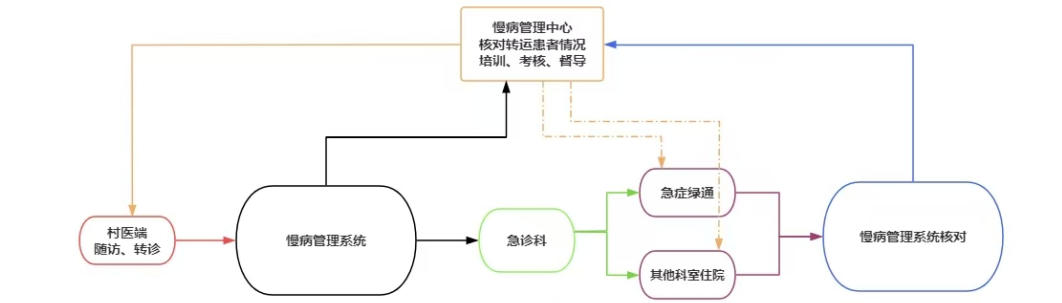

↑ 院内转诊流程

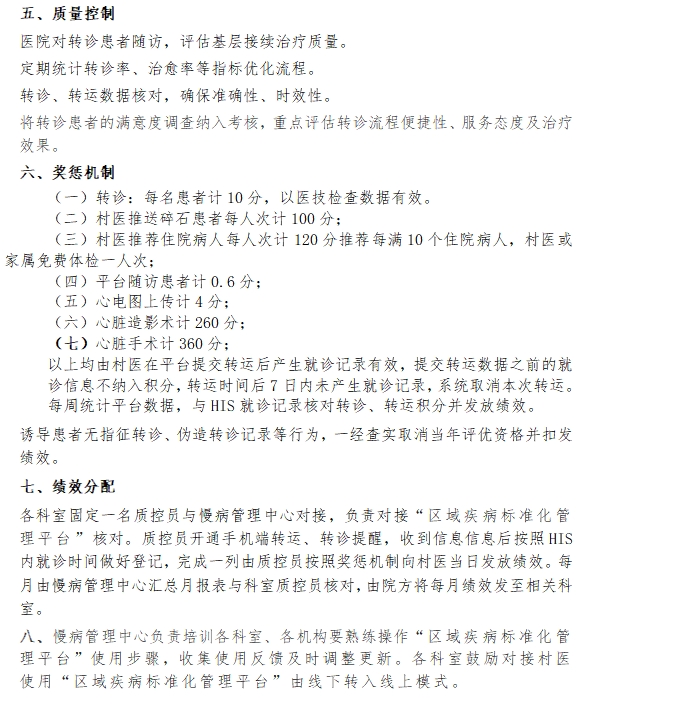

↑ 医共体合作协议模式

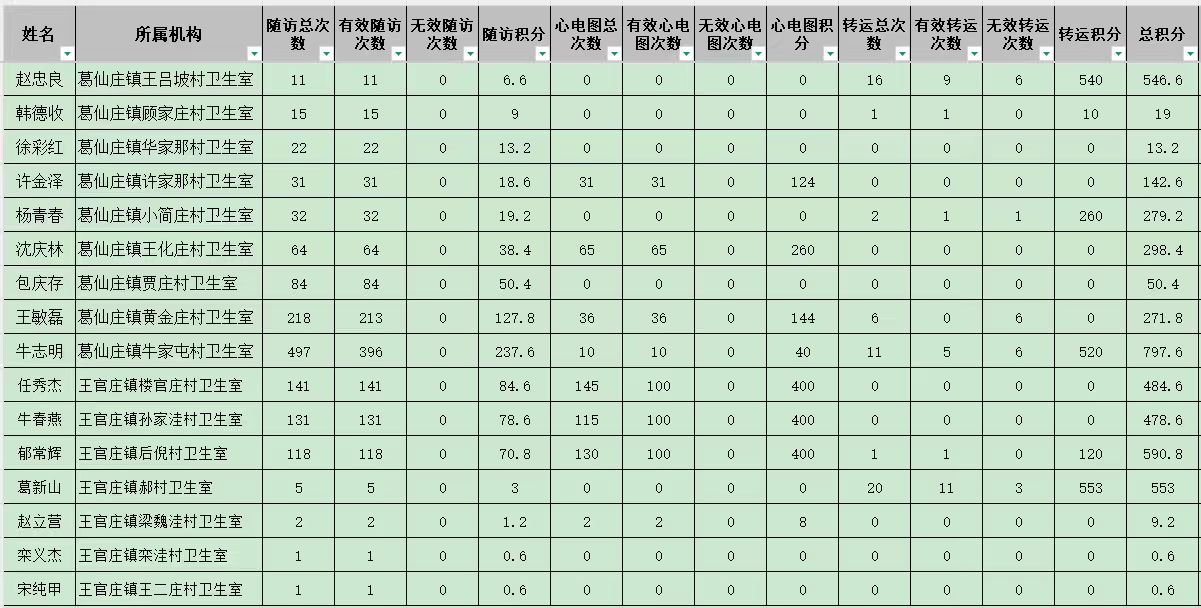

↑ 数据统计表